AI Overviews(AI概要)とは

AI Overviews(エーアイ・オーバービュー)とは、Google検索に新しく導入されたAI生成の概要回答機能です。ユーザーが入力した質問やトピックに対し、ウェブ上の複数の情報源から生成AIによる要約を作成し、検索結果の最上部に表示します。AI Overviewsは従来「Search Generative Experience (SGE)」と呼ばれ実験提供されていたもので、2024年5月に米国で正式提供が開始され、その後100か国以上で利用可能になりました。Googleの狙いは、ユーザーがいちいち複数のサイトを閲覧しなくても素早く要点を把握できる検索体験を提供することにあります。AI Overviewsの回答には、引用元ページへのリンクも含まれており(文末の🔗アイコンなどで示されます)、ユーザーが詳細を知りたいときにその情報源へ直接アクセスできるよう工夫されています。

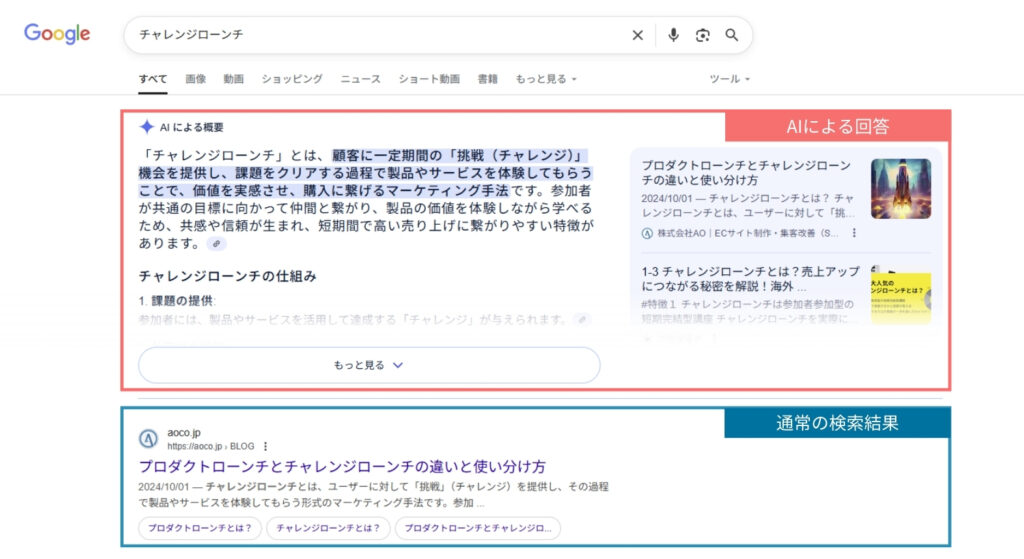

上の画像は「チャレンジローンチ」と検索した際に表示されたAI Overviewの例です。左側にAIが生成した回答が表示され、右側にはその情報源となったページのリンク一覧が示されています。AI Overviewsではこのようにユーザーの質問に対する要点をまとめ、信頼できる複数の出典を提示します。

AI Overviewsの仕組みと表示される条件

AI Overviewsは高度な生成AIモデル(Googleの次世代言語モデル「Gemini」など)により、検索クエリの意図を解析し関連情報をウェブ全体から収集・要約する仕組みです。回答を作成する際、Googleのシステムはクエリに関連する複数のサブトピックや情報源に対して同時に検索を行い(「クエリのファンアウト」技術)、その結果を総合して一つの包括的な応答を生成します。このアプローチにより、AI Overviewsでは従来の検索よりも幅広く多様なリンクをユーザーに提示できるようになっています。

もっとも、AI Overviewsはあらゆる検索で表示されるわけではありません。Googleは「通常の検索結果に比べ付加的な価値を提供できる場合」にのみAI概要を表示すると述べており、主に質問が複雑であったり一度の検索では答えが得にくいクエリで頻出します。具体的には、比較検討や理由説明が必要な問い合わせ、あるいは一度の質問で複数の要素を尋ねるような高度なクエリでAI Overviewが登場しやすい傾向があります。逆に言えば、簡単な事実や定義を尋ねるだけのクエリではAI Overviewsは表示されないか、表示されても簡潔な回答に留まります。また現在のところ、AI Overviewsは全検索クエリの約6〜7%程度でしか出現しないとの分析もあります(2024年末時点、米国平均)。ただし健康や科学分野などでは出現率が20%を超えるとのデータもあり、業界やテーマによって頻度に差があります。

AI Overviewsの表示形式としては、回答の要点が段落やリストで示され、その中に引用元へのリンクが挿入されます。デスクトップでは回答文の右側にリンク一覧が表示され、モバイルでは回答の下部に「出典」リストが表示されるレイアウトです。Googleは回答の信頼性を確保するため、基本的に権威性や専門性の高い複数のサイトから情報を集約して回答を構成します。そのため回答内の各文や箇条書きには、それぞれ出典となったページのリンク(チェーンアイコン)が付与されており、ユーザーは必要に応じてそのソースにアクセスして詳細を読むことができます。リンク元として参照されるサイト数は平均で8件以下程度が多いようです。なお、一つのサイト(URL)が同じ回答内で重複して引用されるケースは稀で、ほとんどの場合各ソースは一度ずつしか登場しません。このようにAI Overviewsは回答の網羅性と信頼性を担保するため、できるだけ多様なサイトから情報を引き出す設計になっています。

従来の検索結果やクリック率への影響

AI Overviewsの導入によって、Googleの検索結果ページ(SERP)やユーザーのクリック動向にも変化が生じています。まず、AI Overviewsが表示されるとページ上部に大きな回答ボックスが現れるため、従来の青いリンク(オーガニック検索結果)は画面下方に押し下げられます。この視認性の変化により、特に検索上位に表示されていたページのクリック率(CTR)には影響が出る可能性があります。

一つの懸念は、ユーザーがAI概要を読むだけで疑問が解決し、どのサイトにも訪問しないケースが増えることです。AI Overviewsはユーザーの質問に対し即座に答えを提示するため、結果として「ゼロクリック検索」(検索結果ページ上で完結してサイト訪問が発生しない現象)が促進される可能性が指摘されています。特に簡単な質問や定型的な回答の場合、ユーザーは概要の情報だけで満足してしまい、個々のウェブサイトにアクセスしなくなるかもしれません。この傾向は既存の「強調スニペット(Featured Snippet)」でも見られた現象ですが、AI Overviewsではより多岐にわたる質問で同様の影響が懸念されています。

しかし一方で、AI Overviewsには新たなトラフィック機会を生み出す側面もあります。Googleの発表によれば、AI Overviewsが提供される検索ではユーザーがより多様なウェブサイトを訪れるようになる傾向が確認されていますblog.google。従来であれば上位数サイトしか見られなかったところ、AIによる包括的な回答が複数の出典リンクを提示することで、ユーザーが今まで知らなかったサイトにもアクセスするようになるというのです。実際、ある調査ではAI Overviewsで引用された情報源のうち約48%は従来の検索結果トップ10圏外のサイトだったことが報告されていますsurferseo.com。これは、検索順位で上位にいなくとも有益な情報を提供するページであればAI Overviewsに選ばれ得ることを意味し、中小規模のサイトにも露出のチャンスが広がっていると言えます。

さらに、AI Overviews内に情報源として掲載されたページのCTRは、通常のオーガニック結果として表示されていた場合より高くなるとのデータもありますblog.google。Googleは初期テストの結果として、AI Overviewsに含まれるリンクは従来の検索リンク以上によくクリックされる傾向があると述べています。その理由として、概要回答を読んだユーザーは既にトピックの背景知識を得て興味を持った状態でリンクをクリックするため、質の高いクリック(読み込み時間が長く滞在しやすい訪問)に繋がりやすいことが考えられます。事実、AI Overview経由でサイトに訪れたユーザーは平均してサイト上でより長い時間を費やす傾向が確認されています。このようにAI Overviewsは、一見するとサイト訪問の減少を招くリスクがありますが、選ばれたサイトにとっては高いエンゲージメントを持つ新規訪問を獲得できる機会ともなり得ます。

SEO担当者にとってのリスクとチャンス

以上を踏まえると、SEO担当者にとってAI Overviewsの登場は諸刃の剣と言えます。リスク面では、明らかにオーガニック流入の減少が挙げられます。特にQ&Aサイトや辞書的コンテンツなど、ユーザーの簡単な疑問に答えることを主目的としたページは、AIに要約されてユーザーがサイトに来なくなる恐れがあります。また検索結果の最上部をAI概要が占有するため、これまでクリックを稼いでいた上位表示ページもユーザーの目に留まりにくくなり、CTR低下やひいてはコンバージョン減少に繋がるリスクがあります。さらに、どのサイトがAI Overviewsに引用されるかはGoogleのアルゴリズム次第であり、自社サイトが情報源として選ばれなかった場合には競合他社にユーザーを奪われる可能性もあります。言い換えれば、検索順位だけでなくAIに選ばれるかどうかという新たな競争軸が生まれたとも言えます。

一方、チャンスの側面も無視できません。AI Overviewsは情報源として有益なコンテンツを提供しているサイトを積極的に取り上げるため、たとえ検索順位が低くともコンテンツ次第で一躍トップレベルの露出を得る可能性があります。特定の専門分野に詳しいニッチなサイトや、中堅規模でも質の高い記事を持つサイトにとって、AI Overviewsに引用されることでブランド露出と信頼性向上を図る機会となるでしょう。実際、健康分野のクエリではMayo ClinicやCDC、NHSといった公的機関や専門サイトが情報源に選ばれる例が多く見られますが、これは信頼できるコンテンツを提供していればユーザーの目に触れるチャンスがあることを示しています。さらに、AI Overviews経由でサイトを訪れるユーザーはあらかじめ概要知識を得て興味を持っているため、質の高い見込み訪問者としてコンバージョンに繋がりやすいとも期待できます。総じて、SEO担当者はリスクを抑えつつこの新機能をチャンスに変える戦略が求められます。次章ではその具体的な対策を解説します。

AI Overviewsに最適化するための具体的なSEO施策

Googleは公式に「AI Overviewsに掲載されるために特別な最適化は必要ない」と述べており、通常のSEOベストプラクティスに沿っていれば十分であると明言していますdevelopers.google.com。実際、AI Overviewsは通常の検索結果と同じクロール・インデックスシステムとランキングアルゴリズム上に構築されているため、「新しいSEO」のようなものは存在しないとも言えます。とはいえ、AI時代の検索環境に合わせてより一層コンテンツの質や技術的な最適化に注力することが重要です。以下に、AI Overviewsを見据えた具体的なSEO施策のポイントを整理します。

- 技術的SEOの最適化(クロールとインデックス)

AI Overviewsに限らず、まず大前提として自社サイトのページがGoogleに正しくクロール・インデックスされている必要があります。AI概要の情報源として選ばれるためには、ページがGoogleのインデックスに含まれ、通常の検索結果に表示できる状態でなければなりません。そのため、robots.txtやメタタグによる不要なクロール制限がないか、誤ってnoindexタグを付与していないか、URLの正規化やサイトマップの送信など技術面のチェックを徹底しましょう。特に大規模サイトでは内部リンク構造やサイト階層が複雑化しがちなので、重要なコンテンツが埋もれてクロールされないリスクにも注意が必要です。Google Search Consoleのカバレッジレポートや、SEOツールのクローラビリティ監査機能を活用し、クロールエラーやインデックス漏れがないか定期的に監視・改善することが重要です。技術的な土台を固めておくことで、AI Overviewsに限らずあらゆる検索機会への露出を最大化できます。 - ロングテール&複雑クエリへのキーワード戦略

AI Overviewsは特に複雑な質問や長めの検索クエリで表示されやすい傾向があります。したがって、SEOキーワード戦略としても従来以上にロングテールキーワードや具体的な質問形式のクエリを意識する必要があります。自社のテーマに関連するユーザーの細かな疑問点や、「〇〇の最良の方法」「△△の手順」といった長めの検索フレーズをリサーチし、コンテンツ内でそれらに答えるセクションを設けたり、専用の記事を作成したりすることが有効です。たとえばキーワード調査ツールを使い、主要トピックに関連する4語以上の検索キーワードを抽出してみましょう。そうしたロングテールのニーズを網羅するコンテンツを用意しておけば、AI Overviewsの「深掘り検索」であなたのページが情報源の一つとして取り上げられる可能性が高まります。長文の包括的な記事だけでなく、特定のニッチ課題に答えるQ&A形式の記事やHowToガイドなども充実させ、多角的なユーザー質問に応えるコンテンツ群を構築しておくとよいでしょう。 - 高品質なコンテンツ制作とE-E-A-Tの強化

AI Overviewsに選ばれるかどうかは、コンテンツの質と信頼性に大きく左右されます。Googleは「Helpful Content(役に立つコンテンツ)」の理念のもと、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:経験・専門性・権威性・信頼性)の高いコンテンツを優先的に評価するアルゴリズムを構築しています。そのため、コンテンツ制作においては次の点を重視しましょう:- 正確性(Accuracy): 情報が事実に基づき信頼できるか。統計データや引用は正しいか。独自性(Originality): 単なる焼き直しでなく、自社ならではの視点や付加価値があるか。専門性(Expertise): 執筆者またはサイトがそのトピックにおける専門知識・経験を持っているか。ユーザー価値(Value): ユーザーの疑問やニーズを的確に満たし、有益な洞察や具体的なアドバイスを提供しているか。

- 構造化データとコンテンツ構造の最適化

構造化データ(Schema.orgマークアップ)の活用も引き続き重要です。AI Overviewsに特別必要な新しいスキーマは存在しないとGoogleは明言していますが、適切な構造化データを実装しておくことは検索全般での理解促進につながります。記事やFAQ、How-to、製品レビュー等、自サイトのコンテンツに応じたスキーマを付与し、検索エンジンに内容を正しく伝えましょう。また構造化データとページ上のテキスト内容が一致していることも確認が必要です。不整合があると評価が下がる可能性があるため、マークアップした項目と実際の表示内容を照らし合わせてメンテナンスしてください。 加えて、ページ自体の構成もAIに情報を抽出されやすいよう論理的で明確な構造にすることが望ましいです。見出しタグ(H1〜H3等)を適切に使い、トピックごとに段落を整理して、重要ポイントは箇条書きや番号リストで整理するなど、ユーザーにもAIにも読み取りやすいレイアウトを心がけましょう。実際、AI Overviewsの回答はリスト形式で要点をまとめるケースが多く、調査では約78%のAI回答が何らかのリストを含んでいたとの報告もあります。コンテンツ側で重要事項をリストアップしておけば、AIがその部分を抽出して回答に活用しやすくなる可能性があります。ただし機械的にキーワードを羅列したり不自然なマークアップを追加したりする必要はありません。あくまでユーザーの読みやすさを第一に、結果としてAIにも理解しやすい構造になるよう意識しましょう。 - ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

Googleは高品質コンテンツに加え、優れたページエクスペリエンスを提供しているサイトを総合的に高く評価します。ページ表示速度の改善、モバイルフレンドリー対応、煩雑でないレイアウト、適切な広告配置など、基本的なUX要因を引き続き最適化しましょう。AI Overviews経由で訪れたユーザーは既に一定の情報を得て興味を持って来訪しています。そのため、サイト上でスムーズに詳細情報を得られれば高い満足度に繋がり、ブランドへの信頼感も向上します。一方、ページの読み込みが遅かったり煩わしいポップアップが多かったりすると、せっかく訪れたユーザーもすぐ離脱してしまい、AI経由のトラフィックを十分活かせません。Core Web Vitals(コアウェブバイタル)などページ体験の指標をチェックしつつ、継続的にUX改善に努めてください。これはAI Overviews対策に限らず、SEO全般で中長期的な成果を支える重要な要素です。 - パフォーマンスの計測と改善のサイクル

最後に、AI Overviewsに関する自サイトのパフォーマンスを計測・分析することも欠かせません。現在、Google検索コンソールではAI Overviews専用のレポートは提供されていませんが、AI概要経由のクリックも「ウェブ検索」の通常の検索トラフィックに含まれてレポートされます。したがって、Search Consoleのパフォーマンスレポートで特定のクエリのクリック数や表示回数の推移を観察し、AI Overviewsがローンチされた2024年半ば以降で顕著な変化がないか確認しましょう。もし特定のクエリで急にクリック数が減少している場合、それはそのクエリにAI Overviewsが表示され始めた影響かもしれません。その際は、該当クエリに関連する自サイトのコンテンツがAI概要に引用されているかを実際に検索して確かめ、引用されていないようであればコンテンツ内容や構成を見直すことも検討しましょう。 また、SemrushなどのSEOツールではAI Overviewsへの掲載可視性をトラッキングする機能も登場しています。例えば指定キーワードに対し自サイトがAI概要に含まれた頻度をモニタリングし、競合と比較することで、自社コンテンツの露出状況を把握できます。こうしたデータを活用しながら、必要に応じてコンテンツのアップデートや追加、内部リンクの強化、他サイトからの評価(被リンク獲得や言及)などの施策を講じていきましょう。AI Overviewsで一度引用されても将来ずっと安泰とは限らず、アルゴリズムのアップデートや競合状況によって引用元が入れ替わる可能性があります。定期的なモニタリングと改善サイクルの継続が、長期的にAI時代の検索可視性を維持・向上する鍵となります。

業界事例とGoogle公式のガイドライン

AI Overviewsに関する業界の動きとしては、各種SEO企業や専門家が影響分析や事例研究を進めています。例えばSurfer SEO社の調査では、AI Overviewsの平均的な回答長が約157単語で従来の強調スニペット(50語程度)より長いこと、引用されるドメインは大手サイトだけでなくニッチなサイトも多く含まれることなどが報告されました。特にドメイン規模については、従来のトップ10サイトに比べAI Overviewsで引用されるサイトは総合トラフィックやキーワード数で劣る場合が多く(約69〜71%のケースでトップ10サイトの方が規模上位)、これは規模よりもコンテンツの適合性や専門性が重視されている傾向を示唆します。言い換えれば、権威ある大規模サイトでなくとも、ユーザーの質問意図にピタリと合致し質が高い情報を提供していればAI Overviewsに取り上げられる余地が十分にあるということです。

他方、Google自身もウェブマスター向けの公式ガイドを公開し、AI時代のサイト運営の指針を示しています。その中で強調されているのは、「特別な対応は不要で、これまで通り基本に忠実なSEOを続けてください」というメッセージです。実際、GoogleのGary Illyes氏も2025年のカンファレンスで「AI Overviewsも通常の検索ランキングシステム上に構築されており、従来のSEO施策がそのまま有効だ」と述べています。また、近年話題になった「LLM(大規模言語モデル)向けの新たなクローラー制御(例:robots.txtの拡張仕様)」についても、2025年8月時点で「Googleはそうした専用の仕組み(例:LLM用の独自ファイルなど)は導入していない」と明言されました。つまり、AI Overviews対策と称して奇をてらったテクニックに走る必要はなく、ユーザー本位の良質なコンテンツ作りとサイト健全性の維持こそが引き続き最善策であると公式・非公式に示されているわけです。

今後の動向とSEO戦略の再考

GoogleのAI Overviewsは、今後も機能拡充や表示方針の調整が続けられると予想されます。実際、2024年の時点で米国中心だった提供は年末までに数十か国規模へ拡大し、2025年にはさらに多くの地域と言語に展開される見込みです。また、AI Overviews内への広告表示テストも公式にアナウンスされており、将来的には概要回答の一部にスポンサーリンクが含まれる可能性があります。これによりユーザーの注意の奪い合いが一層激しくなることも考えられるため、SEO担当者は有機結果だけでなく検索全体での自社情報の目立たせ方を戦略的に考える必要があるでしょう。

こうした変化の中で鍵となるのは、従来のSEO戦略の再考です。AIが検索ユーザーのフロントに立つ時代では、「キーワードさえ押さえておけば上位表示される」という発想は通用しづらくなります。代わりに求められるのは、「この質問に答える最適な情報は何か」「ユーザーはどんな関連疑問を持つか」といったユーザー視点での包括的なコンテンツ設計です。単なるキーワードの羅列ではなく、トピック全体を深く掘り下げ、多角的な視点から情報を提供できるページが評価されるでしょう。また、自社サイトだけに閉じず業界全体での権威性を高める取り組み(例:信頼性の高い外部サイトからの被リンク獲得や、専門家との協業による情報発信など)も重要度を増すと考えられます。AI OverviewsはGoogleがユーザーに「このテーマならこのサイトが信頼できる」と認めた情報を出典に用いるはずなので、日頃から専門コミュニティでの評価やエコシステム内での信頼構築にも努めたいところです。

最後に、SEO担当者には変化を前向きに捉える姿勢が求められます。AI Overviewsは検索体験を豊かにする一方で我々サイト運営者にも進化を迫っていますが、本稿で述べたように基本的な方向性は「ユーザーに役立つものを作る」という普遍的なものです。Googleも引き続き「価値あるコンテンツには適切にトラフィックを送る」と明言しており、AI時代においてもユーザーファーストの取り組みを粘り強く続けることが成功のカギとなるでしょう。私たちSEO担当者は、この新しい風景を嘆くよりもうまく活用し、より良いコンテンツとユーザー体験を提供することで検索エコシステム全体の発展に寄与することが求められているのです。変化を恐れず基本を大切にしながら、AI Overviews時代のSEO戦略をアップデートしていきましょう。

コメント